Man denkt nicht oft genug an die Treppen.

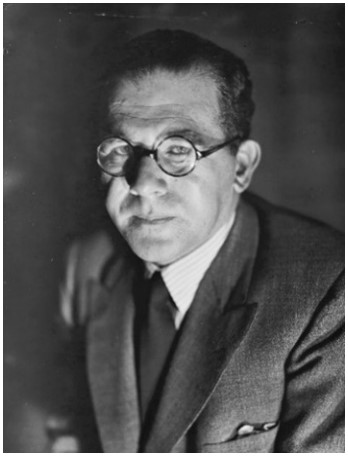

Georges Perec

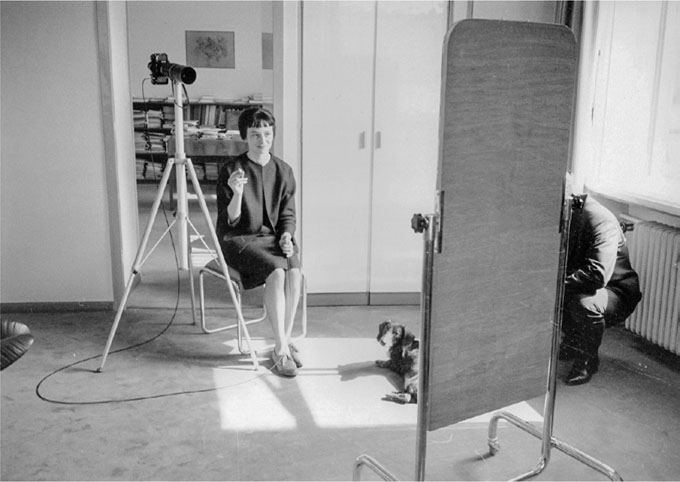

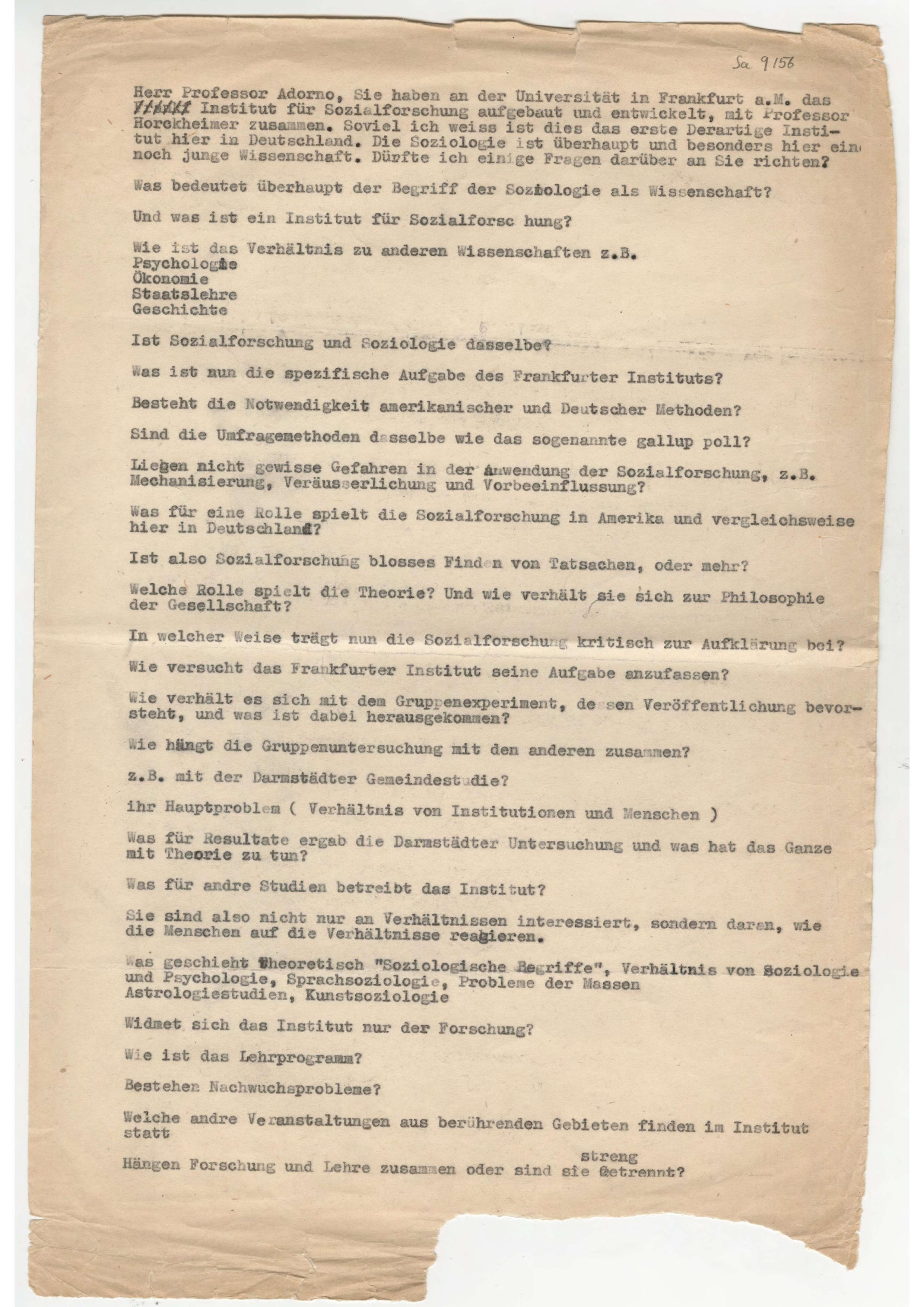

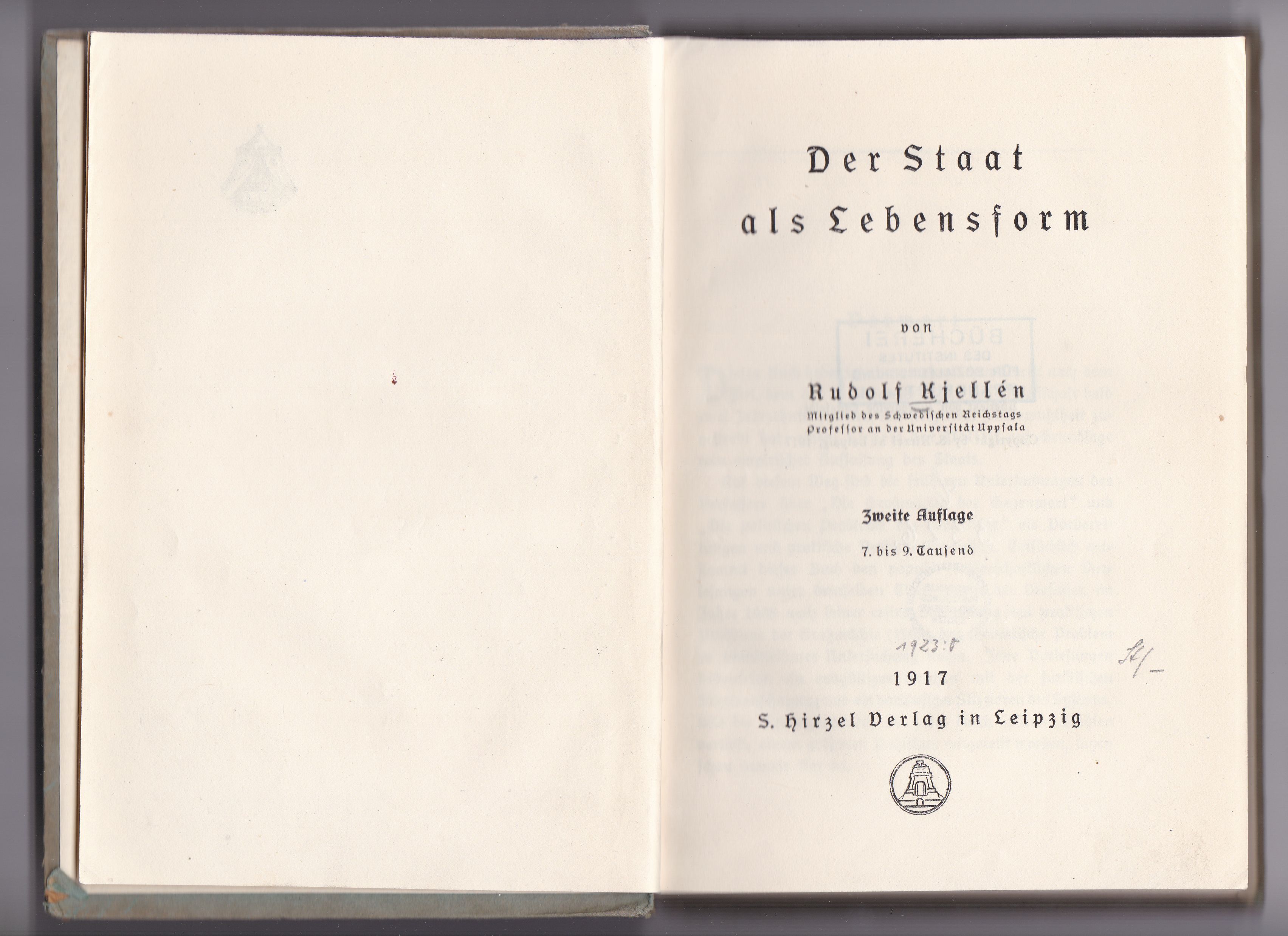

Eines späten Abends, die beste Tageszeit, begegnet die Schülerin und angehende Studentin Hanna Werbezirk im Radio einer Stimme, die sie fortan nicht mehr loslässt. Die Worte des Vortragenden sind von eigentümlicher Anziehungskraft und eröffnen der jungen Frau eine neue Perspektive auf die Welt. Bewegt von dieser Begegnung nimmt sie schließlich den Kontakt zum Autor auf und bittet um die Zusendung des Vortragsmanuskripts. Wiesengrund ist sein Name, Professor an der Universität Frankfurt und Direktor des Instituts für Sozialforschung. Aufgeregt beginnt Hanna seine Werke zu lesen – und spielt mit dem Gedanken eines Studiums bei ihm. Von diesem Weg der Romanfigur von ihrem Herkunftsort Salzburg bis zur Aufnahme des Studiums in Frankfurt und ihren Erfahrungen im studentischen Milieu der 1960er Jahre handelt Wiesengrund, der Roman der Schriftstellerin Gisela von Wysocki, die selbst in Frankfurt bei Adorno Philosophie studierte.[1]

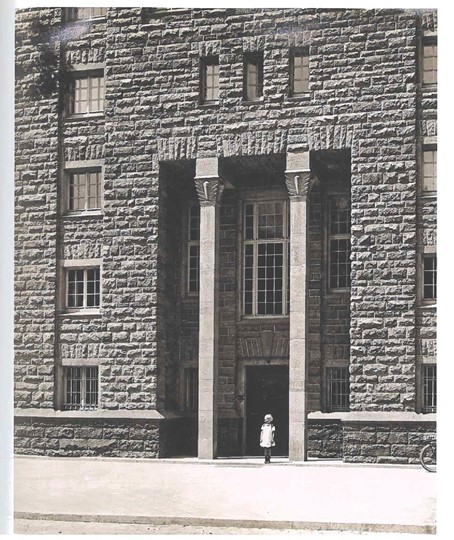

Mittels einer Abbildung des Institutsgebäudes macht sich die Protagonistin aus der Ferne erste Gedanken über diesen Ort des Denkens und verschafft sich ihren eigenen Zugang zu ihm. Allzu streng und sachlich erscheint ihr die Architektur des Instituts. Die Nüchternheit des Gebäudes widerspricht der Unruhe und Widerständigkeit, für die dieser Ort in ihrer Vorstellung steht. In Gedanken steht die junge Hanna vor dem Gebäude und stellt sich »auf die Stufen der Treppe«, steigt sie im Geiste hinauf und wieder herab, um dem »linientreuen Gehäuse« näherzukommen (S. 50). Im fiktiven Spiel erprobt sie mehrere Bewegungen und Gangarten auf den Stufen, mal rasch und in Eile, mal behutsam und ohne auf andere zu achten. Auf diese Weise, so Hannas Schluss, »bin ich fast schon Teil des Instituts, Teil des in seinen Räumen stattfindenden Lebens« (S. 51). Die Treppe, die den Zugang zur intellektuellen Welt Wiesengrunds eröffnen würde, will sie nun wirklich, leibhaftig hinaufsteigen. Doch erste Zweifel bleiben nicht aus. Soll sie wirklich nach Frankfurt gehen oder vielleicht doch besser in der österreichischen Provinzstadt verweilen?

Der Plan wird schließlich in die Tat umgesetzt, und die erste Begegnung mit dem Institutsleiter entspinnt ein regelrechtes »Wiesengrund-Imaginarium« (S. 105). Hanna ist derart beflügelt, dass sie bei ihrem ersten Besuch des Instituts nurmehr zerstreut und gedankenverloren die Außentreppe wieder hinuntergeht: »Ich hätte es eigentlich andächtig und überwältigt tun müssen. Ich hätte meinen fiktiven früheren Begehungen Rechnung zu tragen gehabt. Hätte den Bestand ausgefeilter Posen ad absurdum führen sollen, die erfundenen Gangarten, mit denen ich damals in meinen Vorstellungen hier aufgekreuzt bin. Ohne aber die Treppe überhaupt zu bemerken, habe ich mich auf den Nachhauseweg gemacht. Viel zu beschäftigt mit dem Gedanken, dass das Ganze, wie auch immer es sich gestalten mochte, ein ›Hier‹ sein wird, nicht mehr ein ›Dort‹.« (S. 111)

Die dann folgenden Studienjahre werden in Wiesengrund als wechselhafte Zeit geschildert: die verschiedenen Gespräche und Unternehmungen mit der titelgebenden Person, das soziale Leben rund um die Lehrveranstaltungen, das Herumscharwenzeln der Komiliton:innen um den Professor, das peinliche Schweigen im und vor dem Fahrstuhl des Uni-Hörsaalgebäudes unweit des Instituts, sowie die dauerpräsente intellektuelle Anziehung und manch überraschende Begegnung. In immer neuen Szenen, viele mit Wendungen ins Komische, wechseln sich Verehrung und Entweihung des Idols ab. Die Treppe steht dabei metaphorisch für den intimen Zugang zum Denken des Institutsdirektors – sehr viel mehr als der Fahrstuhl des Hörsaalgebäudes, der als »ausgesprochen unbrauchbarer, unerfreulicher Ort« (S. 164) wahrgenommen wird und in dem sich bei den gemeinsamen Fahrten nach den Vorlesungen eher unangenehme Situationen der Nähe ergeben.

Treppen als Metapher

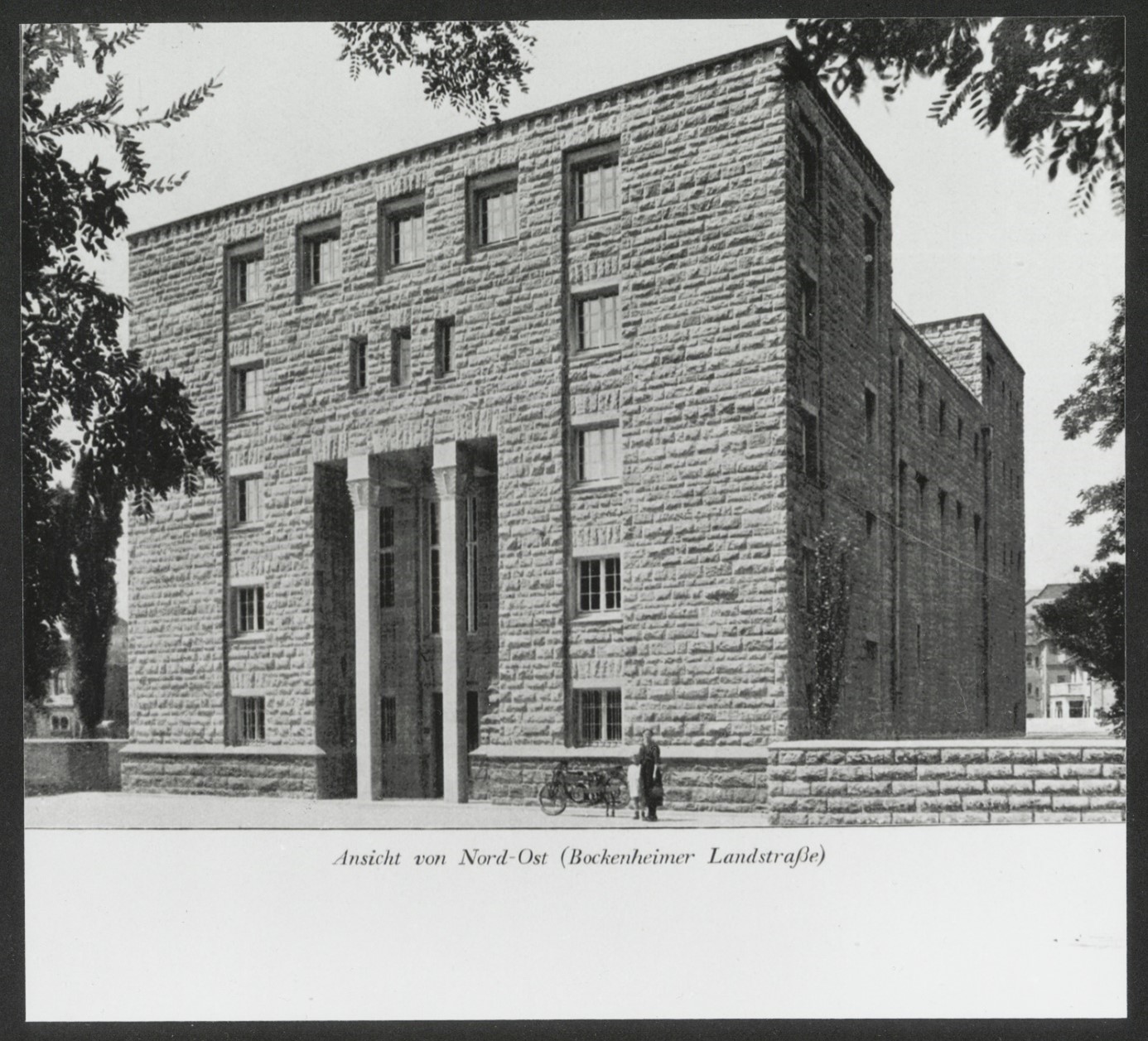

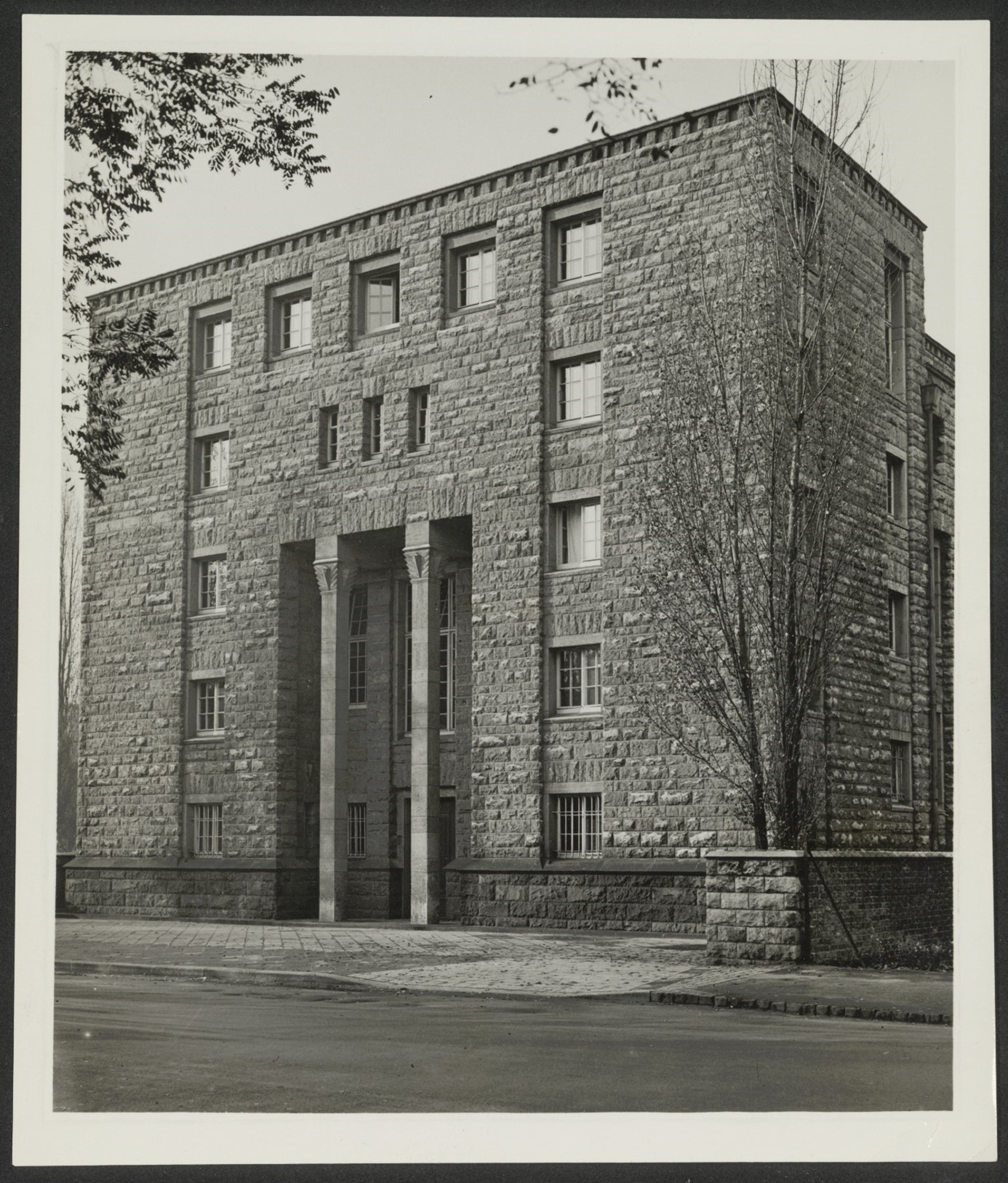

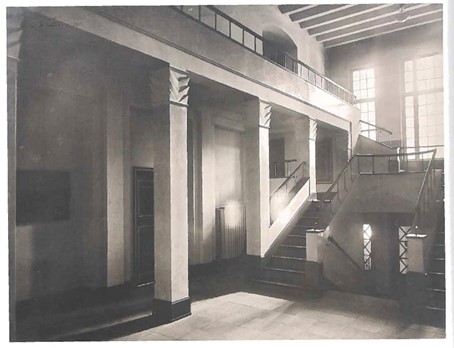

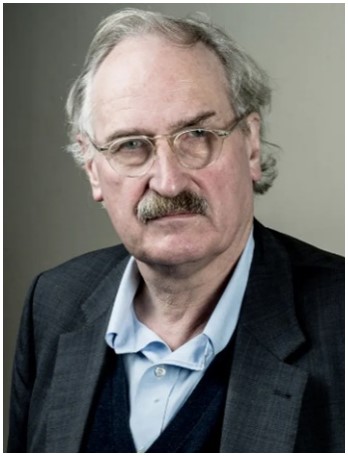

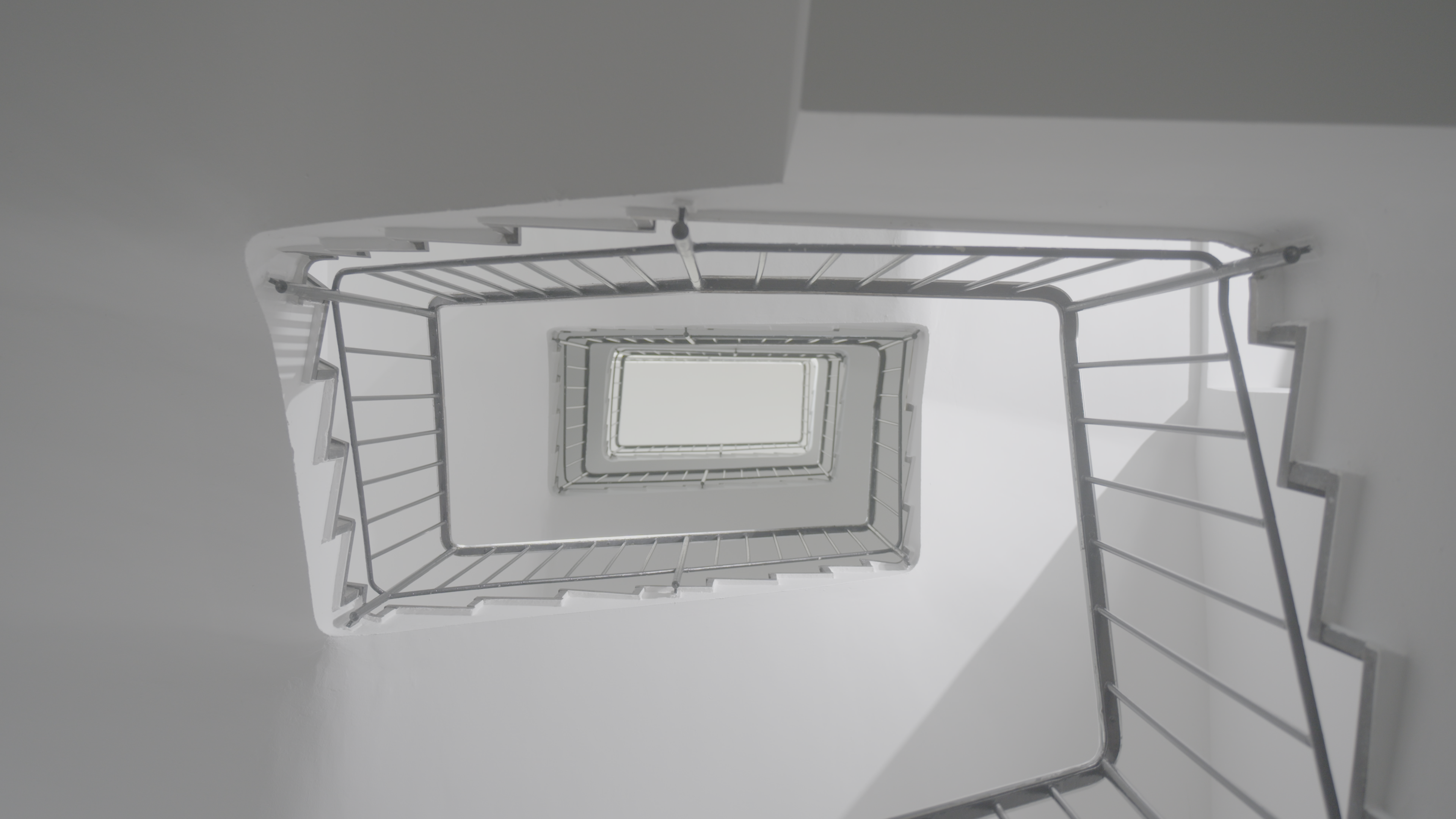

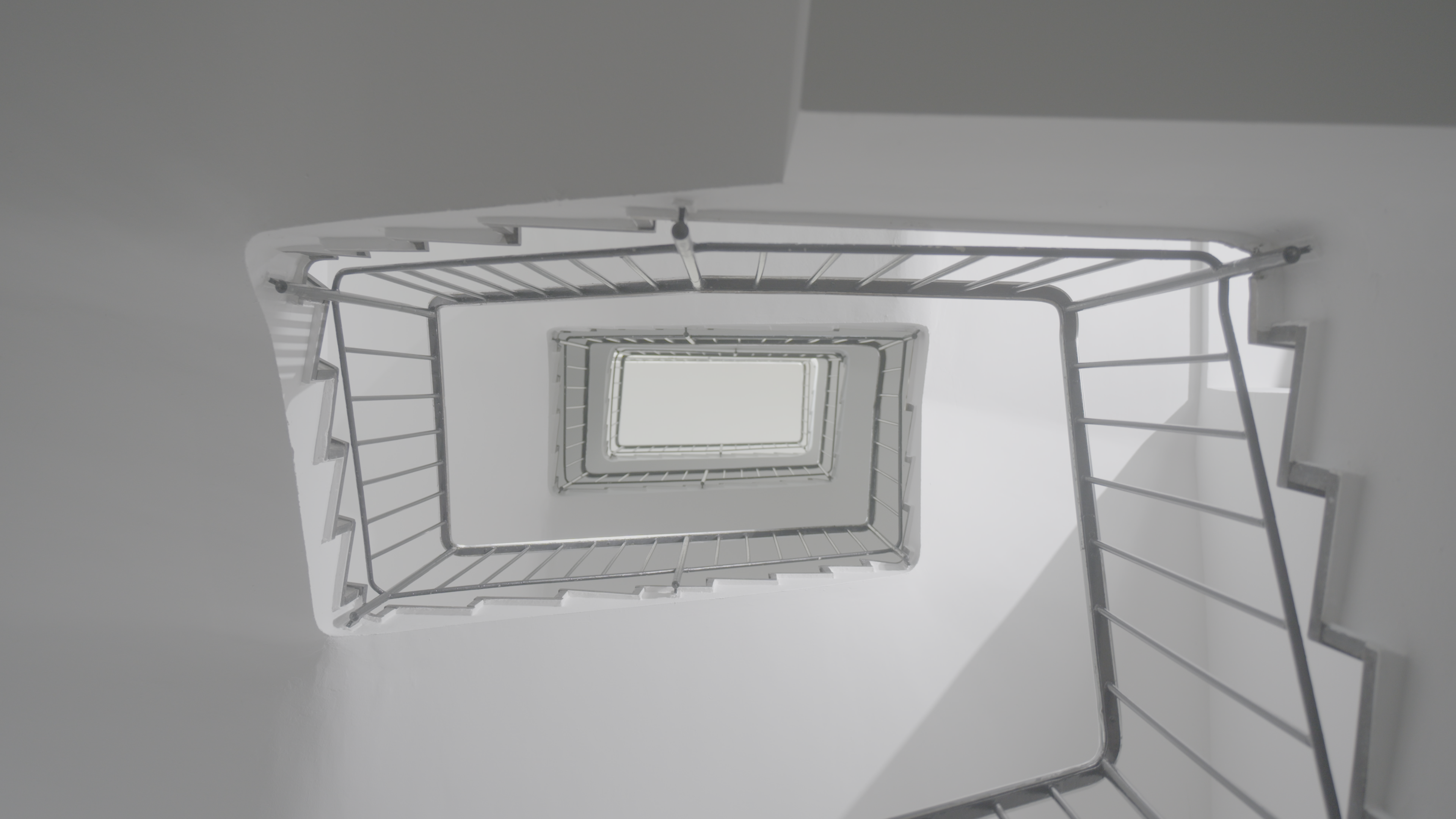

Bis heute und über die literarische Beschreibung in Wiesengrund hinaus laden die Außen- ebenso wie die Innentreppen des Instituts für Sozialforschung noch immer zum Nachdenken über ihren figurativen Sinn ein. Mit der Betrachtung der Treppen als Metapher verbindet sich die Frage der möglichen Begegnungen und Beziehungen, nach institutionellen Zugängen, Abläufen und Gangarten.[2] In der Architektur des neuen Institutsgebäudes von 1951, entworfen von Hermann Mäckler und Alois Giefer, bildet das Treppenhaus geradezu das zentrale Element. Zugleich kann es von der Kritik an der allzu neu-sachlichen Architektur des Gebäudes ausgenommen werden. Gerade die Innentreppe steht weder für die Enge der funktionalen Aufteilungen noch ist sie ein kantig und „karg kalkulierte[r]“ Raum, der den Menschen „sadistische Stöße“ versetzt, wie es Adorno der Architektur der Neuen Sachlichkeit, vor allem derjenigen von Adolf Loss, attestiert hatte.[3] Breit und großzügig, mit weich geecktem Geländer, mit immer neuen räumlichen Perspektiven, hell erleuchtet, schlicht und elegant fügt sich das Treppenhaus nicht nur in den Bau ein, sondern hebt sich heraus und erschließt den Raum nicht allein funktional.

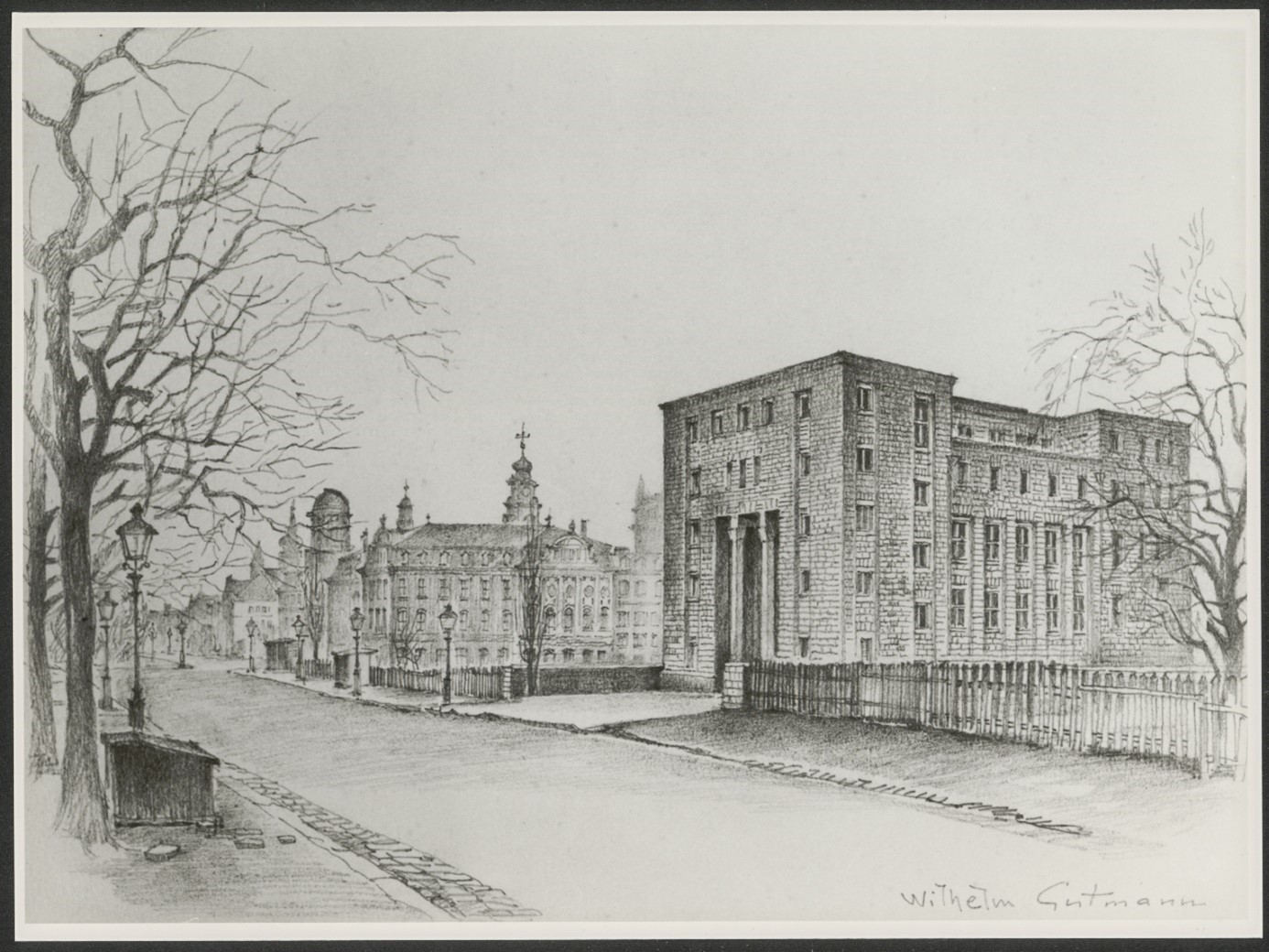

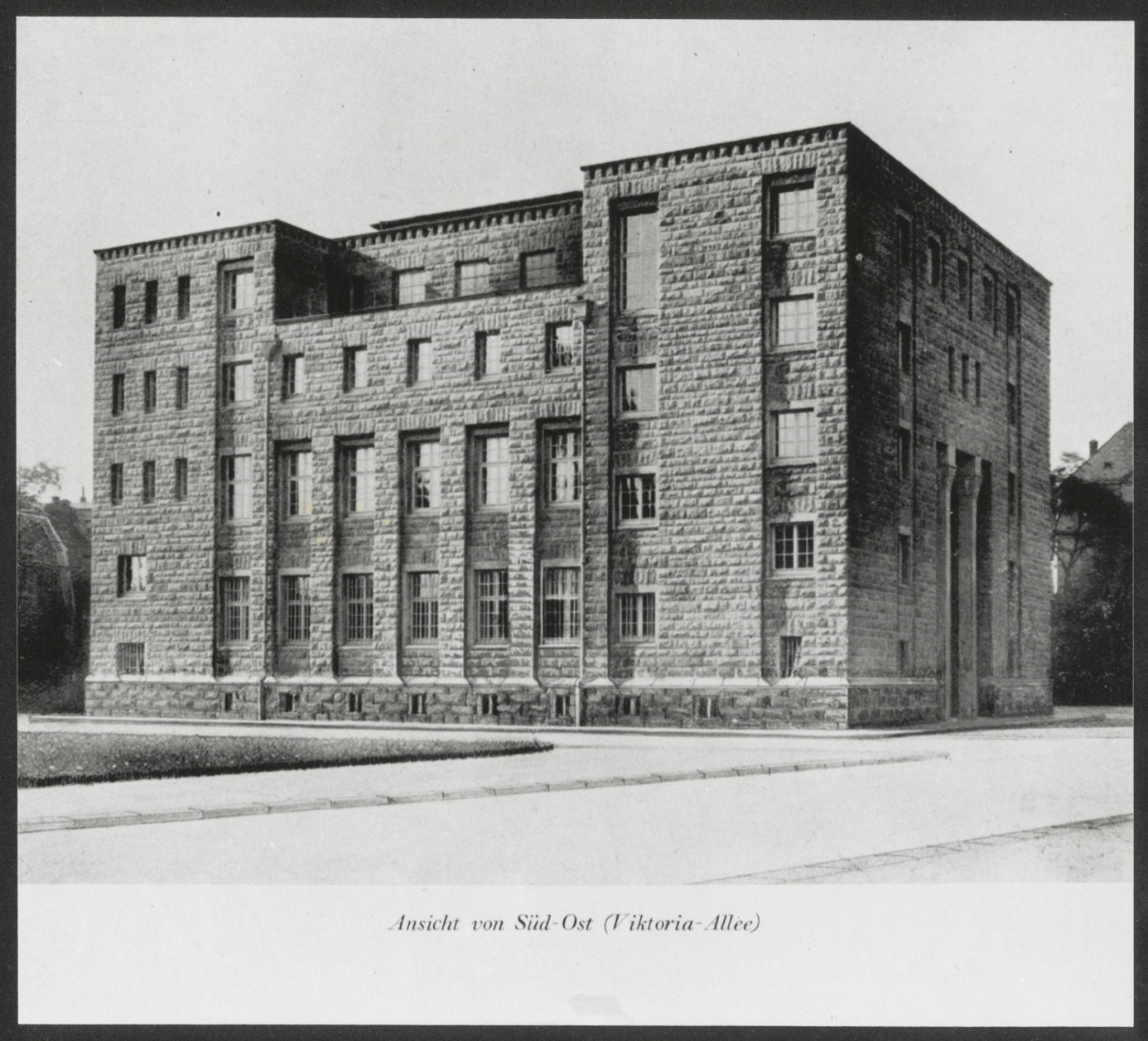

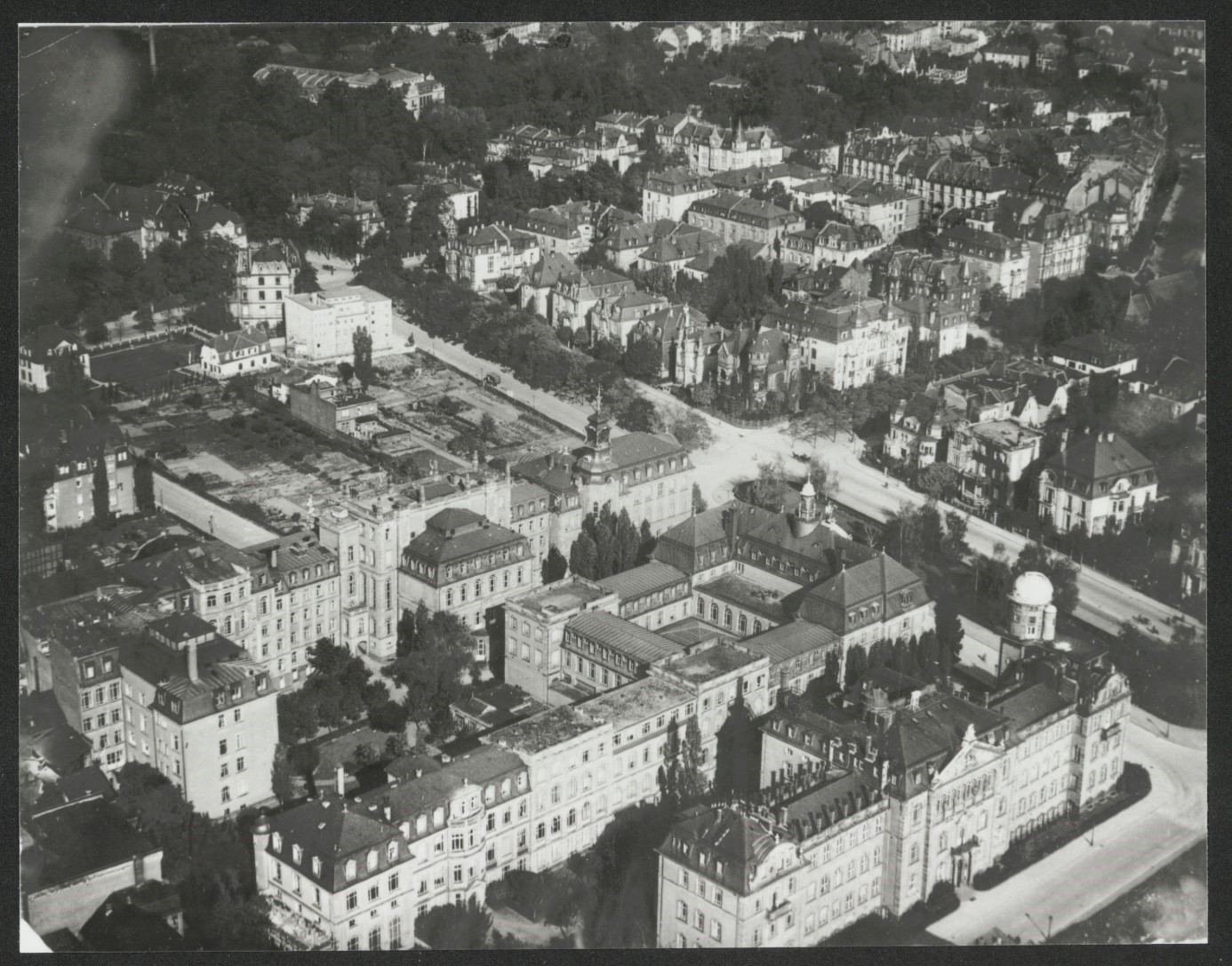

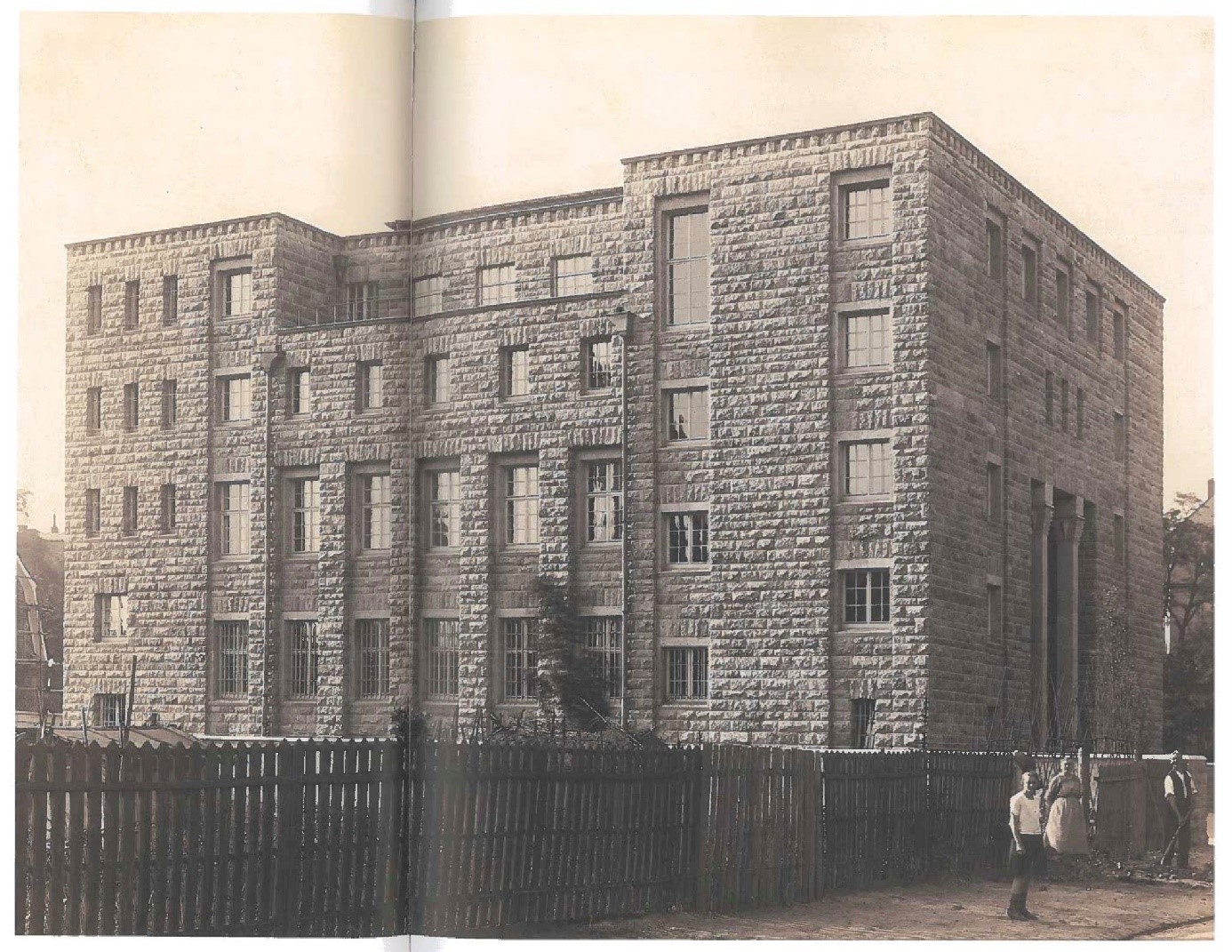

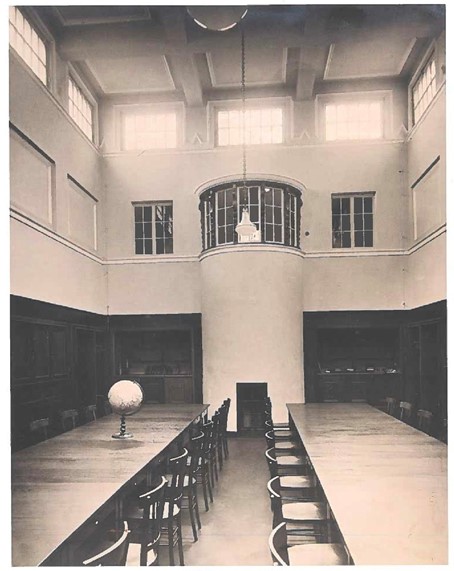

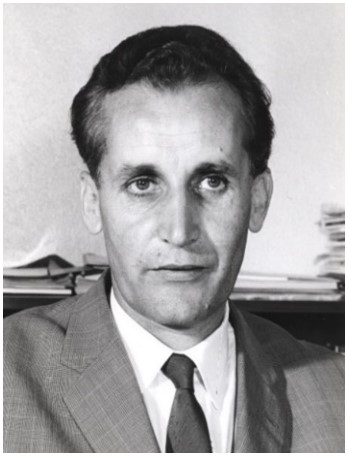

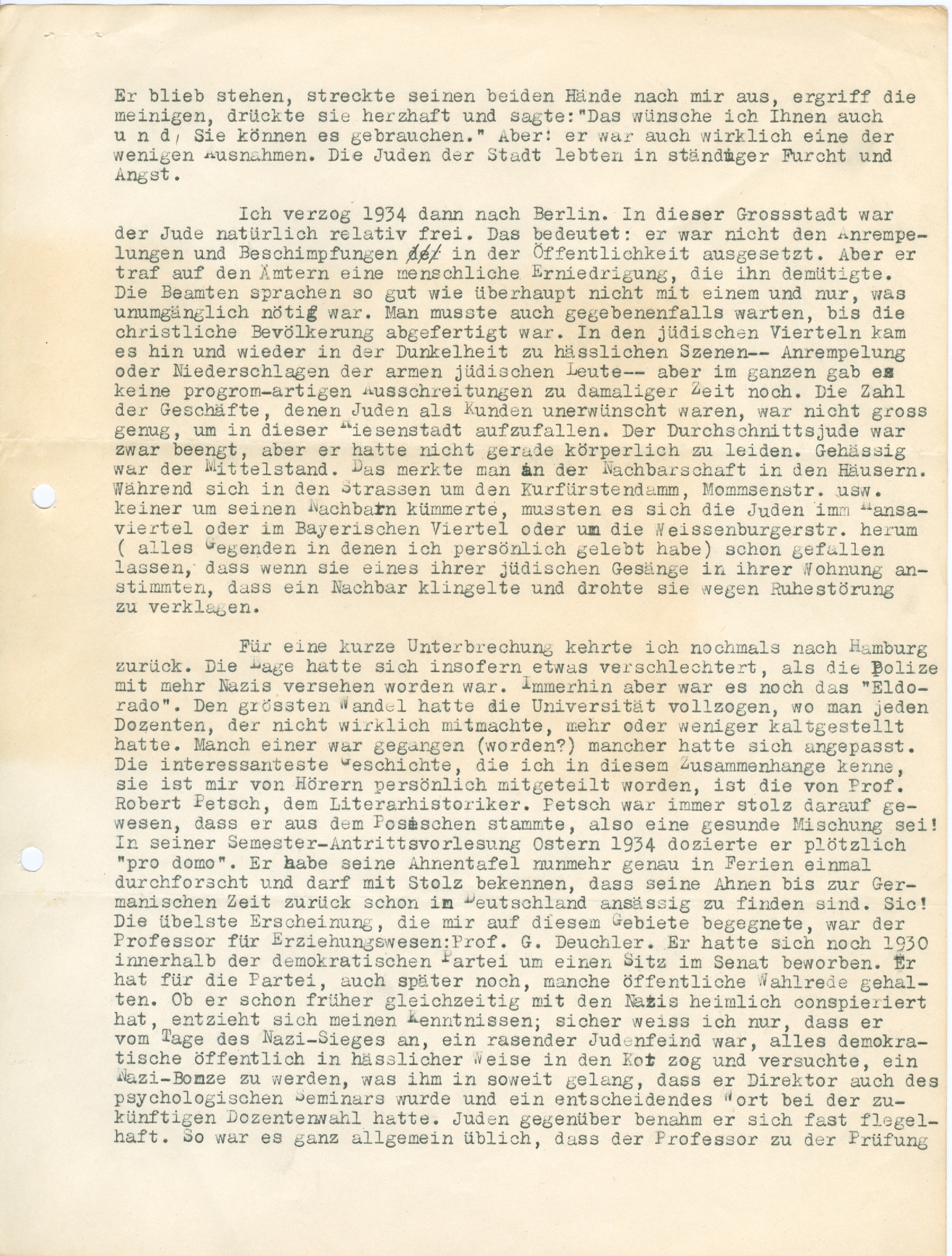

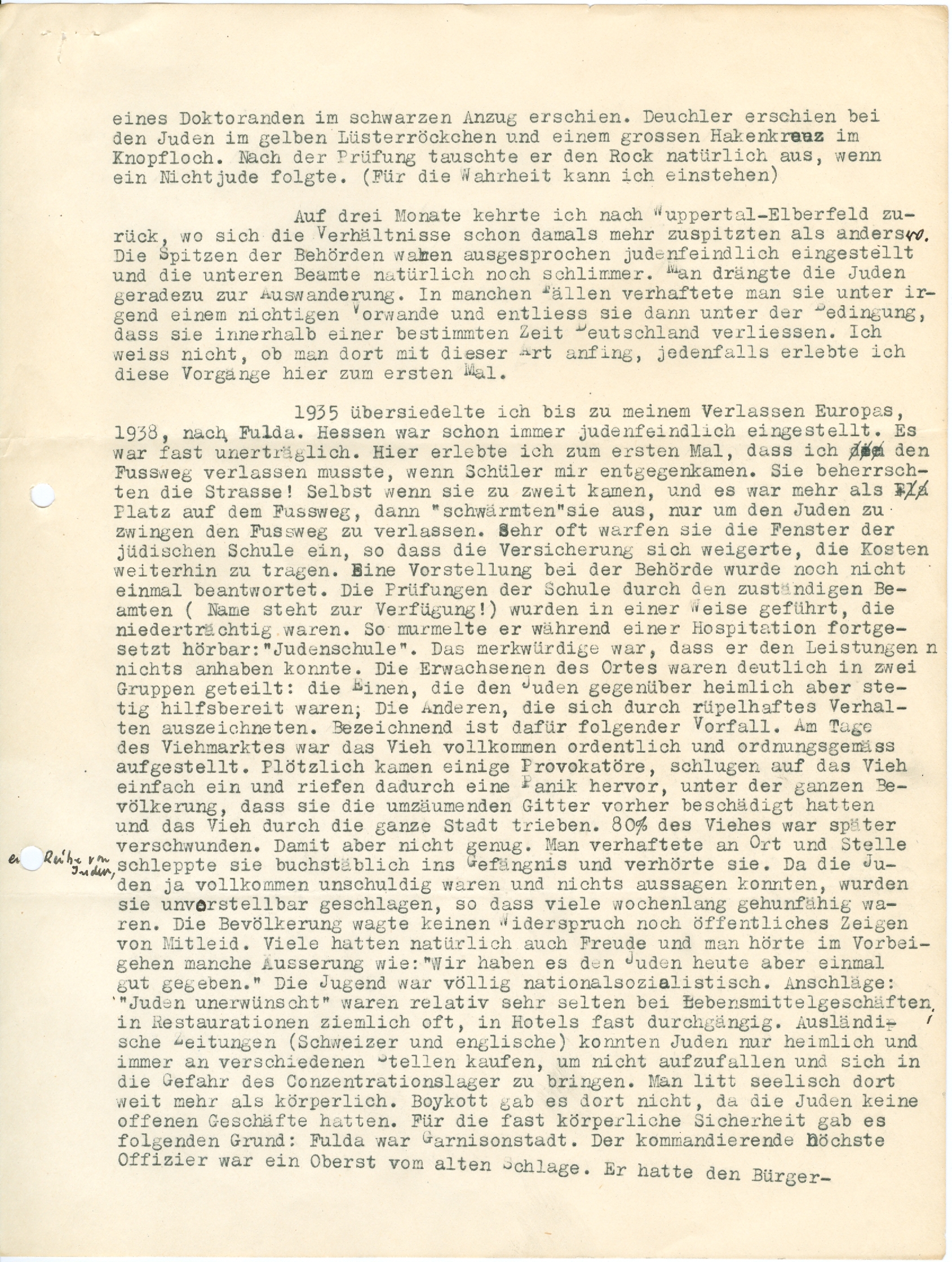

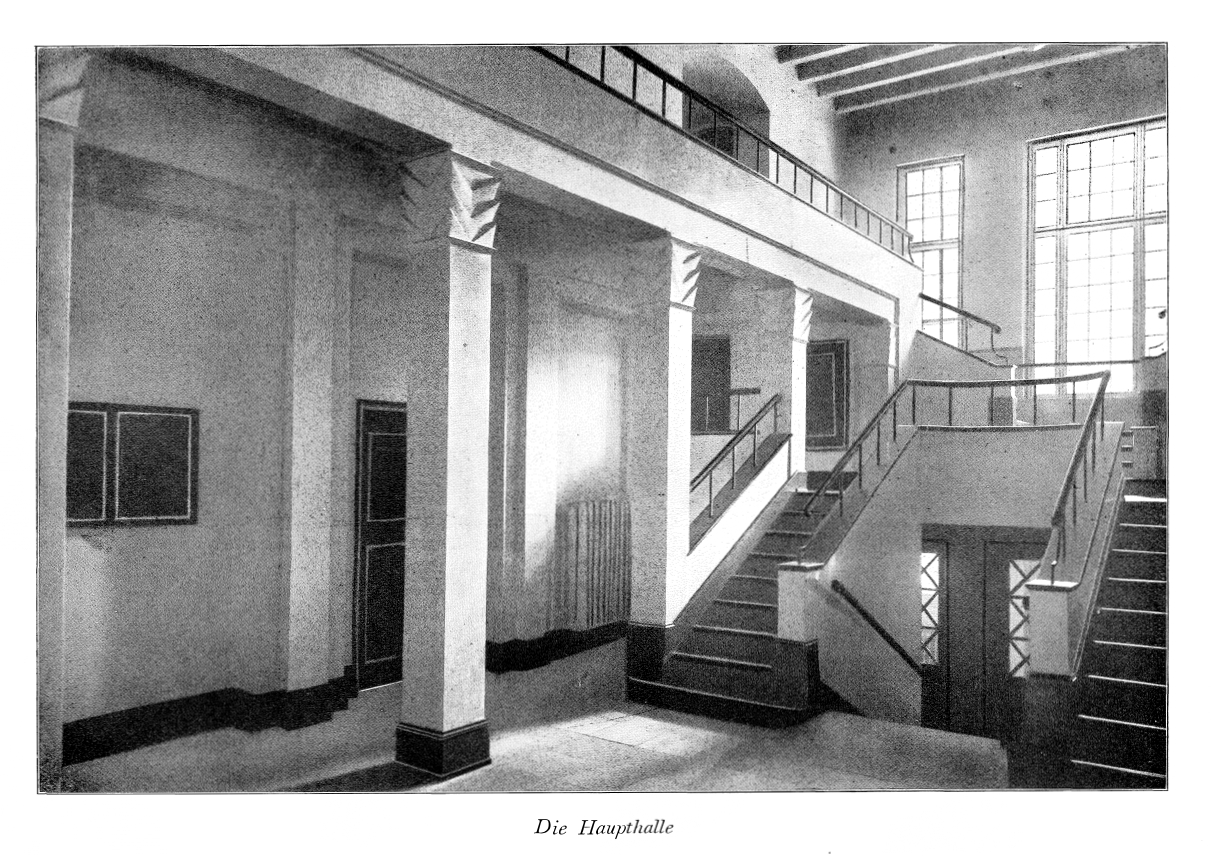

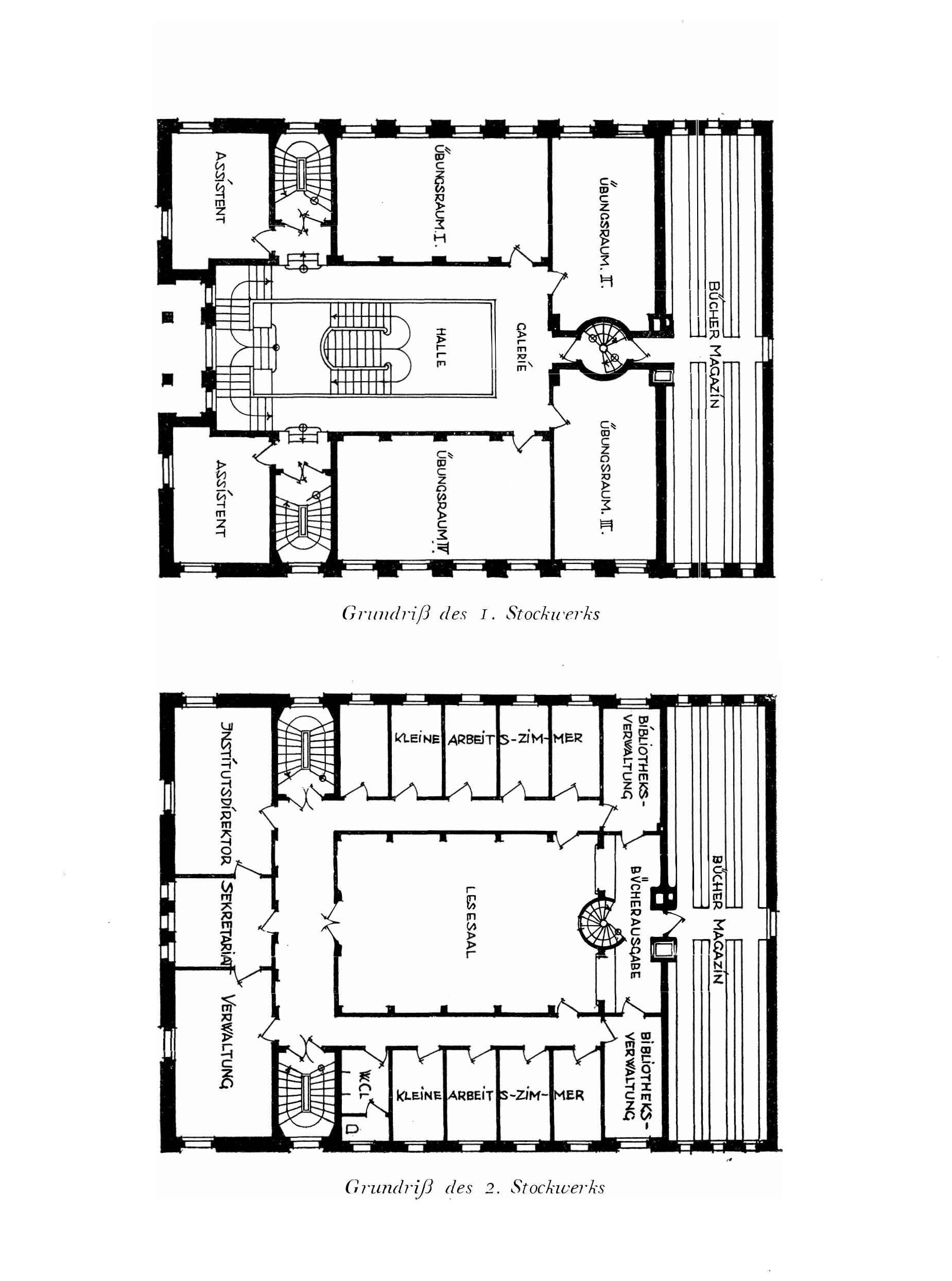

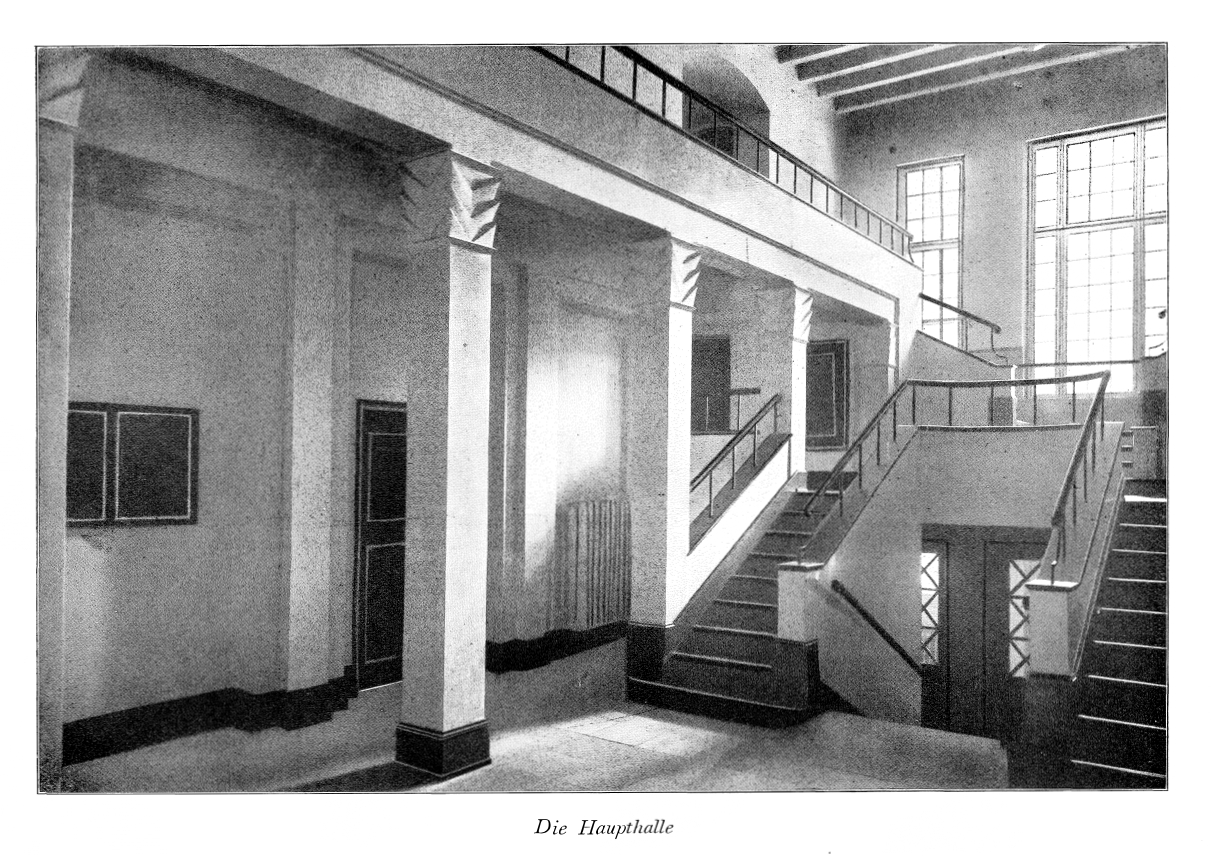

Diese Wirkung des zentralen Treppenhauses bildet einen wesentlichen Unterschied zum ersten Institutsgebäude von 1924, auf der gegenüberliegenden Straßenseite und in der Architektur von Franz Roeckle, mit seinem »beinahe festungsartigen Charakter«.[4] Das alte Gebäude, das während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, hatte im Inneren mehrere Einzeltreppen, die darauf reduziert waren, die Funktionsbereiche zu verbinden. Verwaltung, Bibliothek, Archiv, Kartothek, Direktorenzimmer, die »Mönchszellen« gleichenden Arbeitszimmer sowie die Bereiche für den Lehrbetrieb und diverse Nebenzimmer waren räumlich voneinander abgetrennt und durch je eigene Treppen zugänglich: alles in allem in »zweckmäßiger Verbindung« und ohne alle »Künstelei«.[5] Die jeweiligen Treppen teilten die Räume des ersten Institutsgebäudes auf und ermöglichten dadurch kaum überraschende Begegnungen. Selbst der Zu- und Abgang in die zentrale Haupthalle des Instituts war durch eine zweiläufige Treppe getrennt.[6]

Das Treppenhaus des Baus von 1951 dagegen integriert sämtliche Bereiche und Geschosse des Instituts – von Forschung und Verwaltung, von der Bibliothek bis zur Dachterrasse – und bildet, neben der Küche, den zentralen Begegnungsraum. Als nicht-tragendes Element hält sie den Bau gleichsam von innen zusammen. Die Stufen und Zwischengeschosse sind tatsächlich so großzügig bemessen, dass man auch mal ohne Achtung des Gegenverkehrs und eben gedankenverloren durch die Stockwerke wandeln kann. Flüchtigen Begegnungen geben sie ebenso Raum wie dem Gespräch und Gedankenaustausch unter Kolleg:innen. Die Außentreppe und das Treppenhaus sind nicht nur der Zugang zum Gebäude und seinen Räumlichkeiten, sondern sie besitzen darin auch einen erweiterten institutionellen Sinn: sie spannen ein Netz teils unscheinbarer, aber wesentlicher kommunikativer und sozialer Beziehungen.

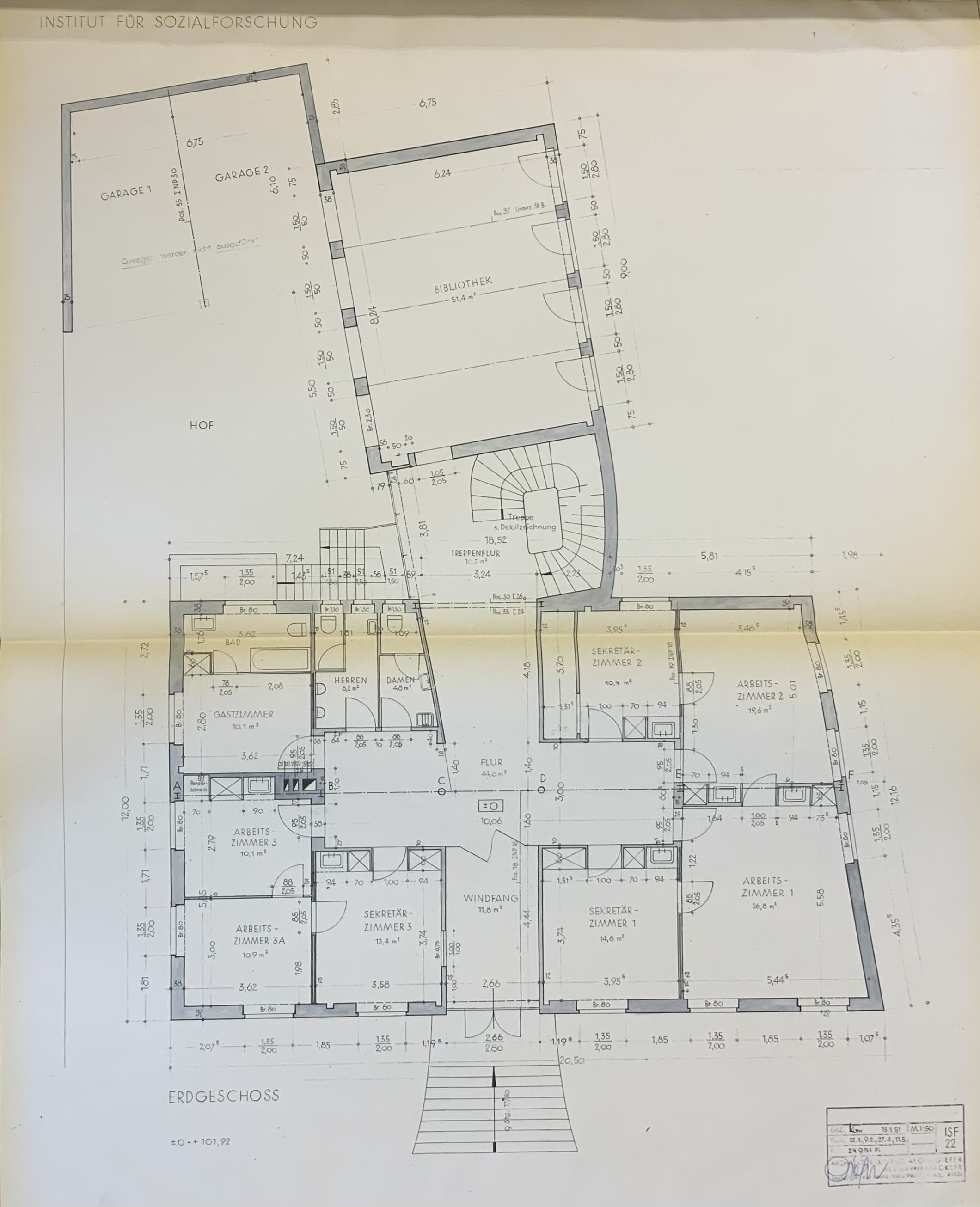

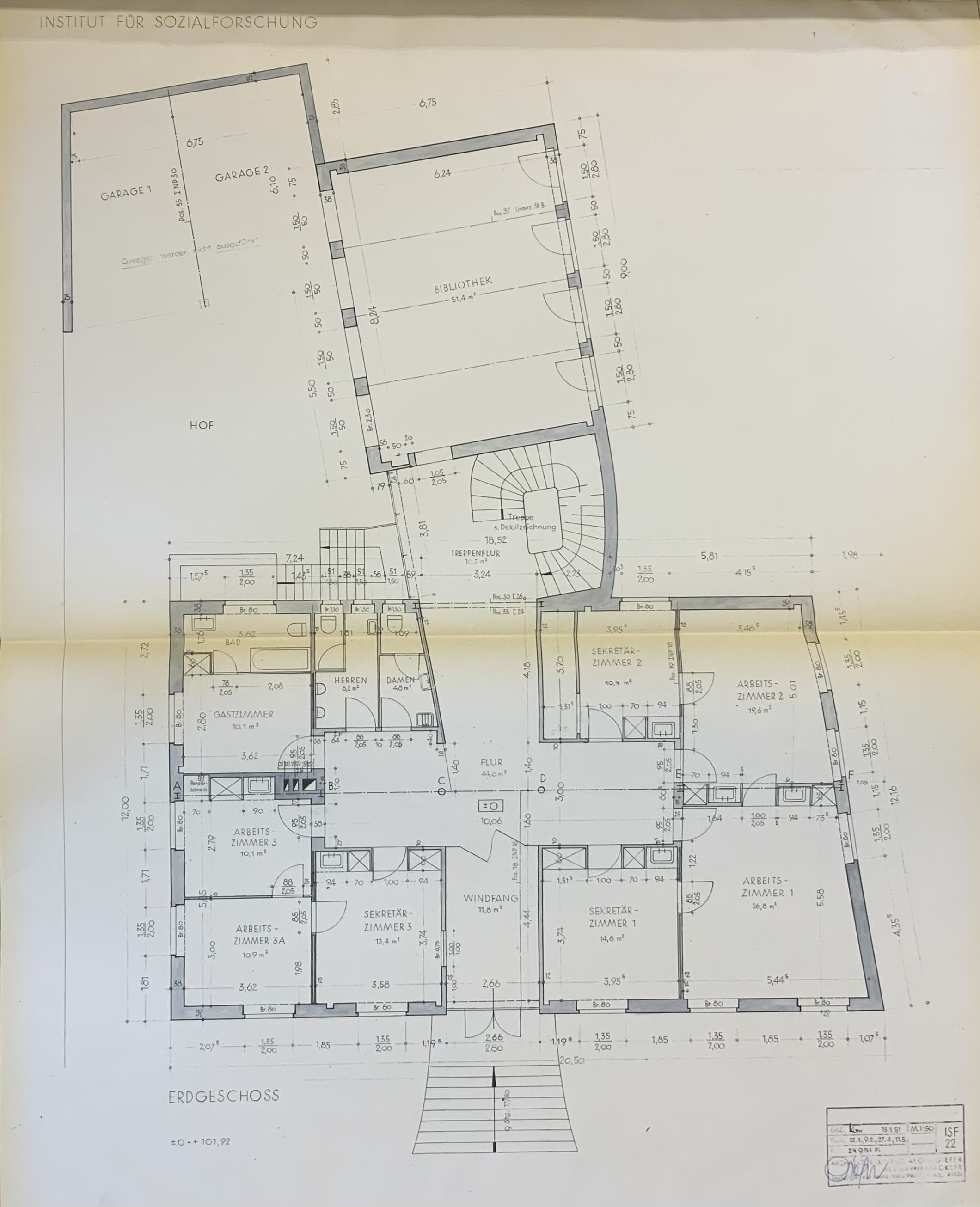

Der Grundriss des Ergeschosses des Gebäudes von 1951.

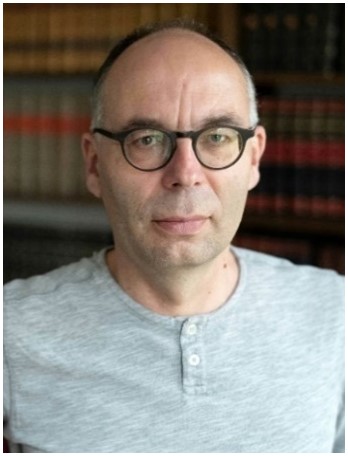

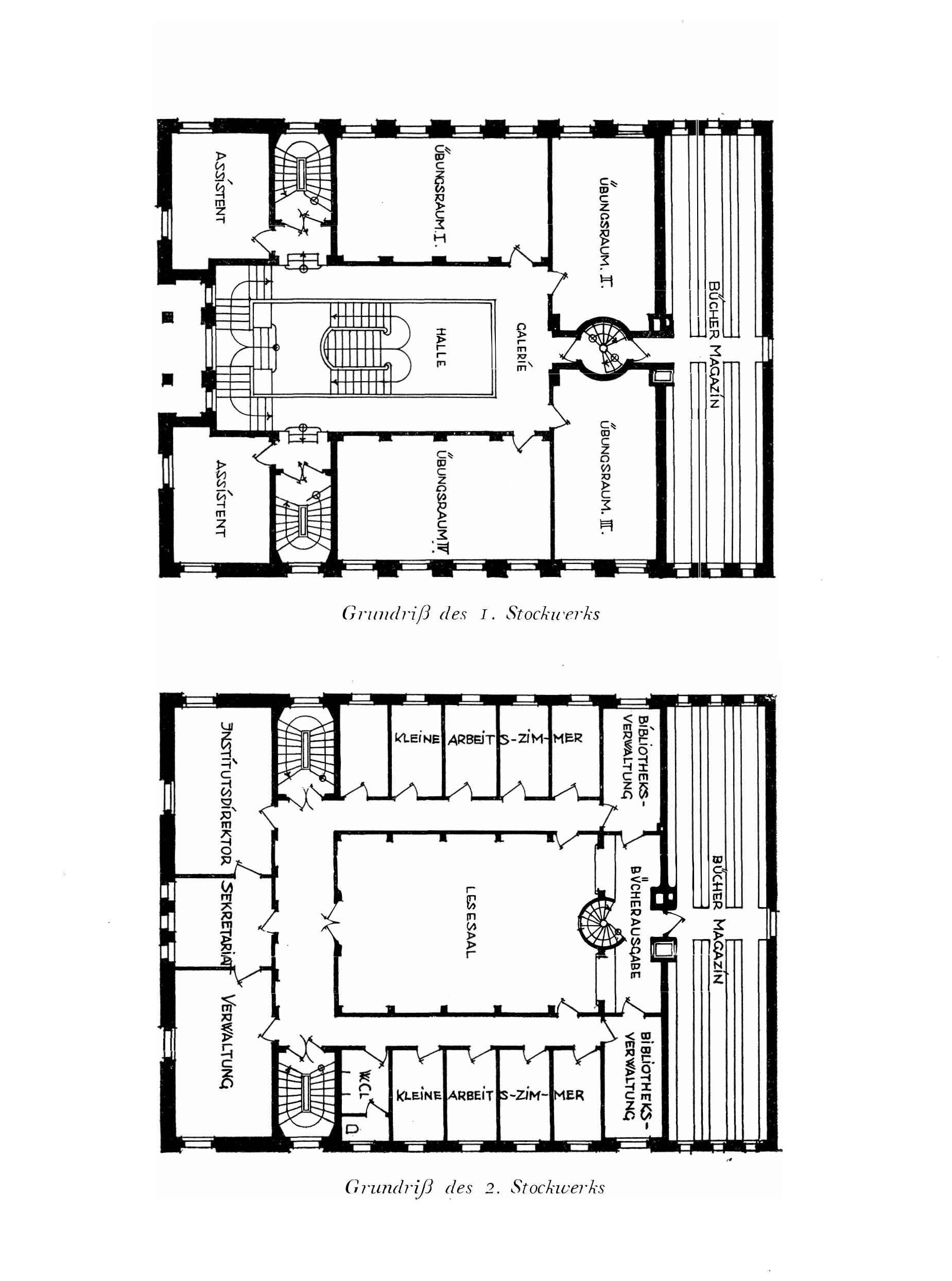

Der Grundriss des 1. und 2. Stockwerks des Gebäudes von 1924.

Liminale Räume

Wenn Räume oder ganze Gebäude Metaphern sein können, wenn ihre symbolische Bedeutung ihre pragmatische Nutzung überschreitet, wofür stehen dann Treppen? Welche Gebrauchsweisen und Konfigurationen institutioneller Praxis bilden sich darin ab? Wie Türen können Treppen als Schwellenräume gedeutet werden, die immer auch die Vorstellung des Übertritts und damit Hoffnungen und Ungewissheiten enthalten. So wird die Außentreppe des Instituts im Fall von Hanna Werbezirk sowohl zum Sehnsuchtsort als auch zum Einstieg in ein Wagnis. Ihr erscheint sie als Zugangsschwelle, die nicht allein von innen heraus konfiguriert und machtvoll reguliert wird. Die Zugänge sind für Hanna vielmehr vielfältiger Art und lassen sich auf ganz eigene Weise mittels der Imagination erschließen. Wie das Beispiel in Wiesengrund zeigt, bieten sich Treppen als Denkbild an, um institutionentheoretisch sowie architekturphilosophisch sowohl über Wunschvorstellungen und Fantasien als auch über ganz reale Übergänge und Grenzziehungen nachzudenken, um die spannungsvollen und historisch gewachsenen Beziehungen von außen und innen, von oben und unten kritisch auszuloten.

Die fiktionale Aneignung und ästhetische Deutung von Treppen erlaubt es zugleich, die machtvollen Beziehungen und institutionalisierten Gebrauchsweisen kritisch zu betrachten. Man denke an Julio Cortázars Unterweisung im Treppensteigen, die in ihrer Wortwörtlichkeit den gewöhnlichsten Bewegungsablauf poetisch zu verfremden und seine Banalität wie auch Voraussetzungslogik darzulegen vermag[7] – oder an Georges Perecs Roman Das Leben. Gebrauchsanweisung, der auch in seiner Form einem Treppenhaus gleicht und in zahlreichen Passagen die Treppenstufen eines Mietshauses als Schauplatz von ständig neuen, meist kurzen, häufig anonymen Begegnungen beschreibt, die zugleich einen Raum zwischen dem Außen der Straße und dem Innen der Wohnungen schaffen, so dass sich ganz eigene, teilweise schräge und unliebsame, aber auch spontane, unverhoffte soziale Relationen herstellen.[8]

Verstanden als ein Bild des Zwischenraums bieten Treppen so die Möglichkeit, dieses Zwischen im Sinne der relationalen Pluralität, der Unschärfe, aber auch der Hybridität zu begreifen. Als third space beschreibt Homi Bhabha in Location of Culture eben jene räumlichen Konfigurationen, zu der die Treppe, aber auch andere liminale Räume zählen, die Binaritäten, Hierarchien und fixierte Identitäten sichtbar und zugleich neue Passagen denkbar machen, mehr noch: als Räume, die Differenzen erlauben, die nicht schon in Hierarchien eingefügt sind.[9] Die Frage des Zugangs, die schon Hanna in Wiesengrund als Außenstehende sich stellt, aber auch die Fragen der Bahnung von Wegen im und durch ein Gebäude, können im Bild der Treppe somit von beiden Seiten der Schwelle her erschlossen werden: von innen wie von außen, von oben wie von unten.

Die Treppe: Ein- und Ausgangsschwelle

Die Frage, wie die Zugänge reguliert wurden, wer die Schwelle organisiert und wer sie problematisiert hat, bildet den Stoff für eine noch zu schreibende Geschichte des Instituts für Sozialforschung; bietet aber auch Anlass, um über Ausschlüsse von und Zugänge zu akademischen Institutionen insgesamt nachzudenken.

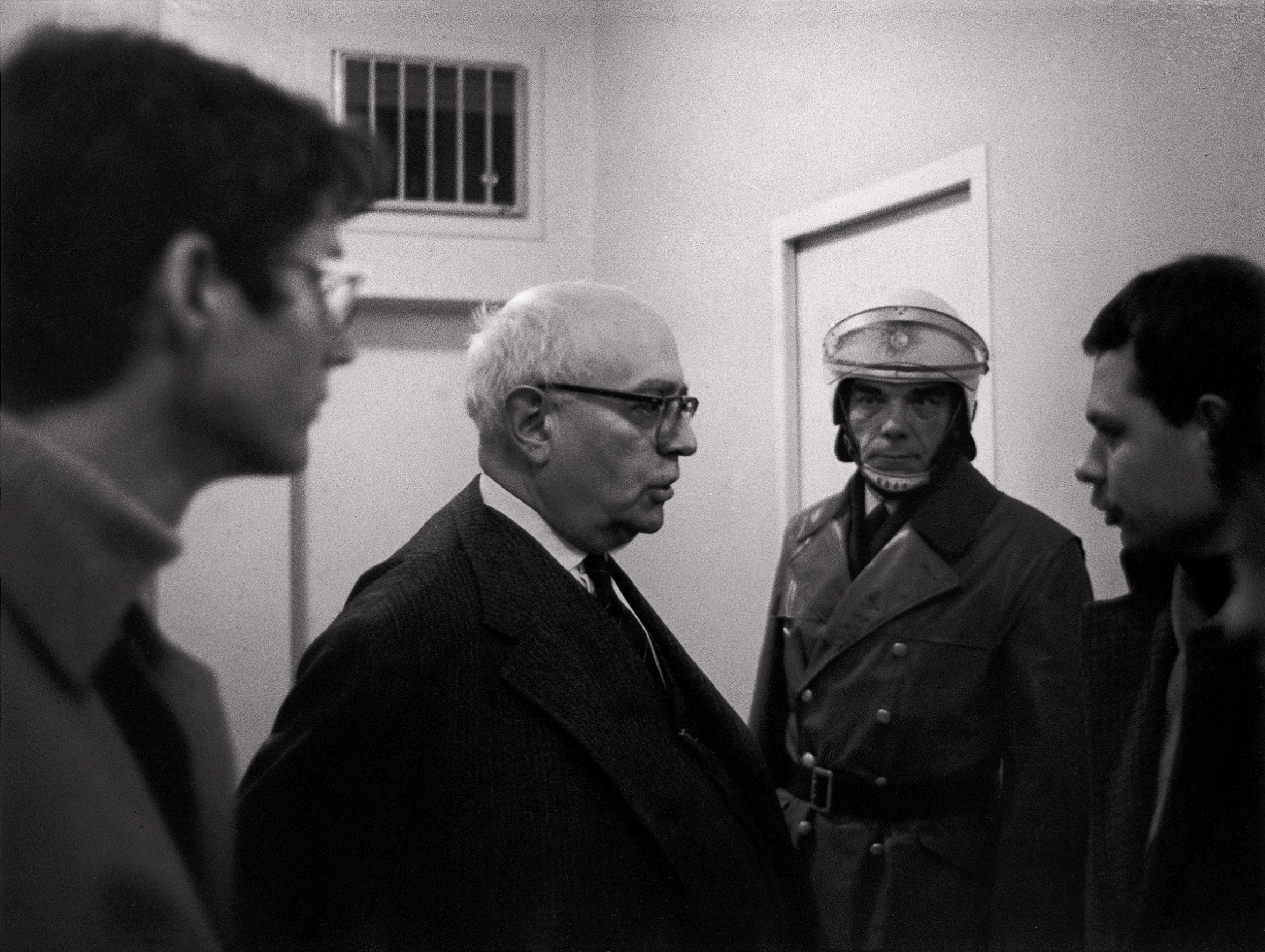

Eine solche Ausschlusserfahrung machte unter anderen auch Siegfried Kracauer, der in engen Beziehungen zu verschiedenen Personen des Instituts stand. Auf der Flucht aus Nazi-Deutschland hoffte er, Unterstützung seitens der Institutsleitung zu erhalten; eine Hoffnung, die unerfüllt bleiben sollte und ihn zu dem Schluss brachte, zunächst nichts weiter mit dem Institut zu tun haben zu wollen. Ernüchtert wandte er sich an seinen Freund Adorno, um sich wenigstens eine letzte Option, wiewohl kein Hintertürchen, offen zu halten. Der intellektuell und im Schreiben äußerst vielseitige Kracauer, der akademisch jedoch ein Außenseiter blieb, sah allein darin die Möglichkeit, seine Ambivalenz dem Institut gegenüber vergessen zu machen, dass ihm der Zugang ganz offiziell und von höchster Stelle aus erteilt werden würde. Die Eingangstreppe zum Institut würde er nur hinaufsteigen, wenn die Wiederanknüpfung nicht von ihm selbst ausginge, wie er in einem Brief schreibt: »Ich klopfe nie und nimmer dort an, wo ich drei-, viermal herausgeschmissen, bzw. unwürdig behandelt worden bin. Nur durch den weit geöffneten Haupteingang gehe ich hier hinein, und mit vollen Ehren empfangen.«[10]

Ausgehend von dieser negativen Erfahrung Kracauers, der hier stellvertretend für andere und spätere Ausgeschlossene stehen kann, lassen sich weitere Perspektiven auf Treppen als Schwellenräume entwickeln. Dies umfasst nicht zuletzt Fragen der Barrierefreiheit im ganz wörtlichen, materiellen, aber auch im erweiterten Sinne der Zugangsbeschränkung, wie sie sich Hanna Werbezirk gedanklich und in ihrer Fantasie stellte.[11] Doch wer wäre Hanna heute? Welche Vorstellung des Institutslebens und des intellektuellen Geistes würde sie in der Gegenwart haben? Welchen Ort in der akademischen Welt würde sie sich für sich wünschen und aneignen wollen? Wem würde sie beim Aufstieg der Treppen begegnen, was würde sie erforschen wollen? Und würde sie überhaupt Hanna heißen – oder vielleicht eher Reyhan?[12] Würde sie vielleicht – enttäuscht, da ihre Fantasie sich nicht mit der Wirklichkeit deckte und erschrocken angesichts der akademischen Arbeitsverhältnisse – auf dem Treppenabsatz kehrt, aus dem ›Hier‹ ein ›Fort‹ machen? Einer anderen Stimme folgen und andere intellektuelle Welten aufsuchen?

[1] von Wysocki, Gisela 2016: Wiesengrund. Roman, Frankfurt am Main: Suhrkamp (alle Seitenangaben im Text beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf dieses Buch).

[2] Nicht zufällig ziert ein Bild des Treppenhauses das aktuelle Perspektivenpapier des IfS von 2023.

[3] Adorno, Theodor W. 1967: Funktionalismus heute, in: ders.: Ohne Leitbild. Parva Aesthetica. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 104–127, hier 110 f. Zur Kritik der Neuen Sachlichkeit auch von Max Horkheimer anlässlich der Entwürfe für das neue Institutsgebäude vgl. Voigt, Wolfgang 2024: Rückkehr des Instituts für Sozialforschung nach Frankfurt: Der Neubau von 1951 und seine Architekten, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 21.2, 191–203.

[4] Kracauer, Siegfried 2011 [1924]: Vom Institut für Sozialforschung, in: ders.: Essays, Feuilletons, Rezensionen. Werke, Band 5.1, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 724–726, hier 726.

[5] Ebd., 724 f.

[6] Vgl. hierzu Roesler, Sascha 2012: Festung der Wissenschaft. Das erste Gebäude des Frankfurter Instituts für Sozialforschung und sein mehrdeutiger Charakter, in: Neue Zürcher Zeitung, 3. November; Voigt, Wolfgang 2023: Kubisch und festungsartig. Das erste Gebäude des Instituts für Sozialforschung, in: WestEnd. Neue Zeitschrift für Sozialforschung 20.2, 69–86.

[7] Cortázar, Julio 2010 [1962]: Unterweisung im Treppensteigen, in, ders.: Rückkehr aus der Nacht. Erzählungen, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 16–17.

[8] Perec, Georges 1982 [1978]: Das Leben. Gebrauchsanweisung, Frankfurt am Main: Zweitausendeins.

[9] Bhabha, Homi 1994: The Location of Culture, London u.a.: Routledge, 4. Bhabha entwickelt diesen Gedanken im Anschluss an eine künstlerische Arbeit von Renée Green, die aus dem Museumsgebäude insgesamt eine Metapher macht und insbesondere Hierarchien und rassistische Logiken der Ungleichheit und Segregation thematisiert, indem von der Treppe als einer quer dazu und dazwischen liegenden räumlichen Konfiguration Gebrauch gemacht wird, um vorausgesetzte Identitäten und Polaritäten zu suspendieren.

[10] Siegfried Kracauer an Theodor W. Adorno, 24. Oktober 1936, in: dies.: Briefwechsel 1923–1966. Hg. von Wolfgang Schopf, Frankfurt: Suhrkamp, 320. Den Hinweis auf diese Stelle verdanke ich Johannes von Moltke.

[11] Im aktuellen Bauzustand nach dem Umbau von 2010, der auch den Einbau einer barrierefreien Toilette im Hochparterre umfasste, fehlt weiterhin der Zugang, der es gehbeeinträchtigen Personen ermöglichen würde, zumindest ins Hochparterre zu gelangen. Den Eingang zum Institut nicht ebenerdig zu gestalten, ermöglichte es seinerzeit, Tageslicht in die Funktionsräume im Souterrain zu bringen.

[12] »Wer ist Hanna?«, das war die offensichtliche und letztlich unbeantwortete Rückfrage an das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), nachdem dieses 2021 in Form eines Internetvideos die Vorzüge des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) anhand des Karrierewegs einer fiktiven Wissenschaftlerin namens Hanna zu erklären gedachte. Die Kritik an der prekären Situation des akademischen Mittelbaus wurde daraufhin unter dem Hashtag #ichbinhanna zum Gegenstand vielfältiger hochschulpolitischer Interventionen. Gegen die mehrheitsdeutsche Perspektive dieser ersten Kampagne sowie des BMBF-Videos wurde die Diskussion unter dem Hashtag #ichbinreyhan kritisch erweitert.

Bildquellen:

(1) Copyright: Pola Sell.

(2) Hilti-Roeckle, Marianne/Roeckle, Hanna/Zimmermann, Peter/Adam, Hubertus (Hrsg.) (2016): Franz Roeckle: Bauten 1902-1933. Ostfildern: Hatje Cantz.

(3) IfS Archiv.

(4) IfS Archiv.

Autor: Felix Trautmann